CERAKEN.ID– Kabut tipis hampir selalu menggantung di Desa Sembalun Lawang pada pagi hari. Udara dingin menusuk, seolah mengingatkan siapa pun yang datang bahwa desa ini hidup dalam pelukan Gunung Rinjani.

Berada di ketinggian sekitar 1.156 meter di atas permukaan laut, Sembalun Lawang bukan hanya ibu kota Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, tetapi juga salah satu simpul penting tradisi tenun di Pulau Lombok.

Di desa inilah, benang-benang sejarah, budaya, dan kekerabatan dirajut perlahan menjadi kain-kain yang menyimpan makna lebih dalam daripada sekadar sandang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagaimana dicatat Fitri Rachmawati dan kawan-kawan dalam Katalog Tenun Tradisional Lombok (Desember 2017, hlm. 71–80), tidak ada catatan pasti tentang kapan tradisi menenun mulai hidup di Sembalun.

Tidak pula diketahui secara jelas dari mana asal-usulnya. Tradisi ini tumbuh secara organik, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Tenun hadir bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai kebutuhan sekaligus identitas.

H. Mustiadi, mantan Kepala Desa Sembalun Lawang, masih mengingat masa kecilnya dengan jelas. Pada tahun-tahun itu, katanya, hampir tidak ada rumah yang tanpa alat tenun.

Perempuan-perempuan Sembalun menenun sambil menjaga anak, bercakap dengan tetangga, atau menunggu ladang digarap.

Seluruh kebutuhan sandang diproduksi sendiri, dari kain sehari-hari hingga kain untuk upacara adat. Kapas sebagai bahan baku benang didatangkan dari Bayan, Lombok Utara, lalu dipintal dan ditenun di Sembalun dengan cara-cara tradisional.

Bagi masyarakat Sembalun, kain tenun tidak pernah berdiri sebagai benda mati. Ia adalah penanda relasi sosial dan kekerabatan.

Dalam sistem pewarisan tradisional, anak laki-laki akan menerima sawah dan ladang, sementara anak perempuan mewarisi kain-kain tenun simpanan keluarga.

Tenun menjadi “harta diam”, simbol kesinambungan perempuan dalam garis keluarga. Dari ibu ke anak perempuan, dari nenek ke cucu, kain-kain itu berpindah tangan, membawa serta kisah dan ingatan.

Kain-kain warisan tersebut disimpan rapi dalam saok, sebuah kotak persegi yang terbuat dari anyaman daun lontar. Saok bukan sekadar wadah, melainkan bagian dari sistem pengetahuan lokal. Di dalamnya, puluhan lembar tenun dapat bertahan hingga ratusan tahun.

Bagaimana daun lontar mampu menjaga kain tetap utuh dari kelembapan, serangga, dan waktu, masih menjadi misteri yang menunggu kajian ilmiah lebih lanjut.

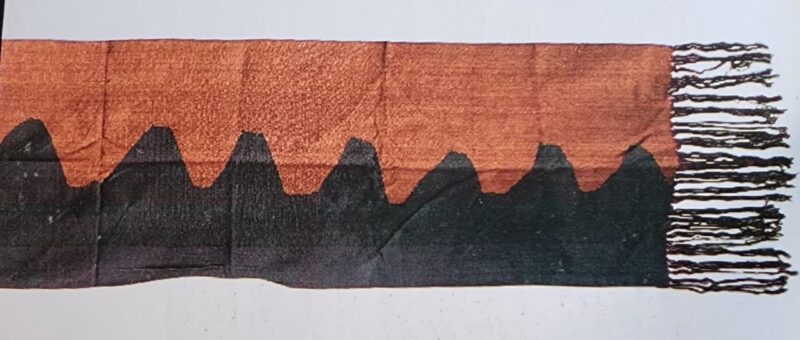

Di Sembalun Lawang, Hj. Rusniah (80) adalah salah satu penjaga ingatan itu. Perempuan sepuh ini masih menyimpan kain tenun bermotif Tongkel Abang yang diyakininya berusia ratusan tahun.

Tenun berwarna dominan hitam dengan variasi merah itu masih tampak kuat, seratnya rapat, warnanya tegas. Bagi dirinya, kain itu bukan barang antik, melainkan saksi perjalanan keluarga.

Namun, waktu bergerak, dan perubahan tak terelakkan. Sejalan dengan terbukanya akses jalan, meningkatnya mobilitas penduduk, serta derasnya arus barang dari kota, tradisi menenun di Sembalun mulai terdesak.

Kebutuhan sandang kini dapat dipenuhi dengan mudah melalui pakaian pabrikan yang lebih praktis dan murah. Menenun, yang membutuhkan ketelatenan dan waktu panjang, perlahan dianggap tidak lagi relevan oleh sebagian generasi muda.

Jumlah penenun pun menyusut. Anak-anak perempuan yang dahulu belajar menenun sejak belia, kini lebih akrab dengan bangku sekolah dan gawai.

Banyak yang memilih bekerja di sektor pariwisata atau merantau ke kota. Tenun tak lagi menjadi keterampilan wajib, melainkan pilihan yang kian jarang diambil.

Di tengah situasi itu, denyut tradisi belum sepenuhnya padam. Masih ada kelompok-kelompok penenun yang bertahan, menjaga akar tradisi sambil beradaptasi dengan zaman.

Di antaranya adalah Kelompok Tenun Majapahit, Lebah Rinjani, dan Kelompok Tenun Sangkabire. Kelompok-kelompok ini menjadi ruang kolektif bagi para penenun untuk saling menguatkan, berbagi pengetahuan, dan mempertahankan keberlanjutan produksi.

Hj. Murzaen (50) adalah salah satu penenun yang setia bertahan. Sejak usia belia, ia sudah akrab dengan bunyi kayu alat tenun yang beradu.

Kini, puluhan tahun kemudian, Murzaen masih menenun, meski dengan orientasi yang berbeda. Sekarang menenun bukan lagi untuk kebutuhan sendiri, tapi untuk pembeli.

Konsumen utama tenun Sembalun saat ini adalah wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pariwisata, yang berkembang pesat di kawasan Sembalun sebagai pintu pendakian Rinjani, membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, tenun menemukan pasar baru.

Di sisi lain, ada tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan selera konsumen. Motif, warna, dan ukuran kain pun mengalami transformasi.

Motif-motif tradisional tetap dipertahankan, namun para penenun juga mulai mengembangkan desain baru yang bersumber dari lingkungan sekitar. Gunung Rinjani, yang setiap hari menjulang di hadapan mereka, dihadirkan dalam motif yang menggambarkan relief dan kontur gunung.

Ada pula motif Gunung Selong, terinspirasi dari bukit di pinggir desa. Alam Sembalun yang hijau dan subur menjadi sumber inspirasi tanpa habis.

Tumbuhan-tumbuhan lokal turut menjelma menjadi motif. Pucuk Rebung, misalnya, terinspirasi dari bentuk rebung atau anakan bambu, melambangkan pertumbuhan dan harapan.

Motif Semporonan mengambil bentuk daun pohon semporonan yang banyak tumbuh di sepanjang sungai di Sembalun. Motif-motif ini menunjukkan bagaimana tenun tidak terlepas dari lanskap ekologis tempat ia dilahirkan.

Transformasi motif dan fungsi tenun Sembalun mencerminkan dinamika budaya yang terus bergerak. Tenun tidak membeku sebagai artefak masa lalu, melainkan bernegosiasi dengan realitas masa kini.

Namun, pertanyaannya tetap menggantung: sejauh mana adaptasi ini dapat dilakukan tanpa menghilangkan makna dan nilai yang terkandung di dalamnya?

Di kaki Rinjani, benang-benang itu masih dirajut. Setiap helai tenun yang lahir dari tangan penenun Sembalun membawa cerita.

Tentang dinginnya pagi, tentang saok yang setia menjaga warisan, tentang perempuan-perempuan yang duduk tekun di depan alat tenun, dan tentang sebuah desa yang berusaha mempertahankan jati dirinya di tengah arus perubahan.

Tenun Sembalun Lawang adalah warisan sunyi tidak selalu lantang terdengar, tetapi tetap setia menyimpan denyut kehidupan masyarakatnya. (aks)

Penulis : aks

Editor : Ceraken Editor

Sumber Berita : Liputan