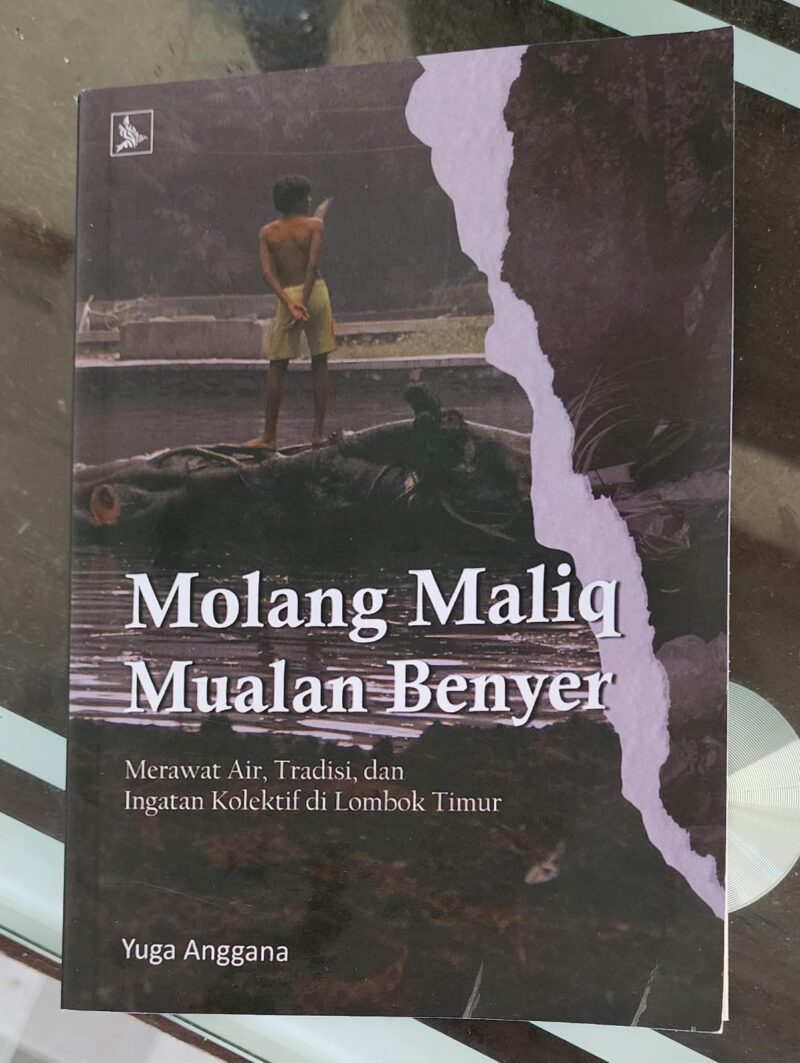

CERAKEN.ID — Buku Molang Maliq Mualan Benyer: Merawat Air, Tradisi, dan Ingatan Kolektif di Lombok Timur karya Yuga Anggana terbitan Garudhawaca (November 2025), setebal xviii + 157 halaman dengan dimensi 14 x 20 cm, bukan sekadar catatan kebudayaan.

Ia adalah dokumentasi kegelisahan, rekam jejak riset, sekaligus kronik lahirnya sebuah gerakan sosial-budaya di Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Buku ini bergerak dari satu titik sederhana: mata air. Namun dari mata air bernama Mualan Benyer itulah, lapisan demi lapisan makna dibuka: tentang ritual, kesenian, krisis ekologis, hingga strategi membangun desa berbasis budaya dan lingkungan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yuga Anggana tidak menempatkan dirinya sebagai pengamat yang berjarak. Ia hadir sebagai bagian dari denyut peristiwa, ikut menyusun gagasan, dan terlibat dalam perhelatan yang kemudian menjadi tonggak baru bagi masyarakat Telaga Waru.

Dalam pengantar Sekretaris Desa Telaga Waru, Junaedi, S.Pd., ditegaskan bahwa Mualan Benyer bukan sekadar sumber air.

Ia adalah pusat ritual adat yang telah berlangsung turun-temurun: Perhelatan Molang Maliq Mualan Benyer, ritual pengobatan, mandi pengantin, molang maliq untuk anak pertama, khitanan, dan berbagai kegiatan adat lainnya.

Air, dalam konteks ini, bukan benda mati. Ia adalah ruang perjumpaan antara manusia dan Yang Ilahi. Ia menjadi simpul kesadaran ekologis warga, bahwa merawat alam adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab kolektif.

Ritual-ritual tersebut menjadi cara masyarakat menjaga keseimbangan kosmis: antara manusia, alam, dan kekuatan tak kasat mata.

Buku ini memperlihatkan bahwa Mualan Benyer adalah “ruang hidup” yang mengandung memori kolektif. Setiap doa yang dilantunkan, setiap sesaji yang dipersembahkan, setiap langkah kaki yang menapaki tanah di sekitarnya, adalah bagian dari narasi panjang yang membentuk identitas Telaga Waru.

Dari Musik Kebangru’an ke Kesadaran Ekologis

Jejak awal perjalanan penulis dimulai sekitar 2017, ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di kawasan itu atas ajakan Akeu Surya Panji, Ketua Perkumpulan Seni Menduli Selayar. Ia diperkenalkan pada musik Kebangru’an, musik yang mengiringi prosesi penyembuhan saat seseorang mengalami kesurupan.

Menjelang akhir 2022, Yuga memutuskan meneliti lebih jauh tentang ritus asli Kebangru’an. Ia menemukan bahwa kesenian yang diyakini lahir sekitar 1934 di sekitar Mualan Benyer itu bukan sekadar praktik penyembuhan.

Ia adalah peristiwa sosial dan spiritual. Di dalamnya, musik, tarian, doa, dan solidaritas sosial berpadu menjadi satu kesatuan.

Kebangru’an memperlihatkan bahwa seni tradisi bukan hanya ekspresi estetika, melainkan mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan. Ia menyatukan masyarakat dalam ruang spiritual bersama.

Jika ditarik lebih luas, nilai-nilai yang hidup di Telaga Waru memiliki resonansi dengan falsafah Nusantara lainnya. Di Bali, misalnya, dikenal konsep Tri Hita Karana yang menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.

Di Tatar Sunda, ada Tri Tangtu Sunda Buana yang mengajarkan keseimbangan serupa. Di Telaga Waru, prinsip itu hidup tanpa label akademik, ia hadir dalam praktik sehari-hari.

Tahun 2023 menjadi titik balik. Mualan Benyer menghadapi kenyataan pahit: pencemaran, perubahan perilaku generasi muda, dan melemahnya ikatan terhadap makna sakral kawasan tersebut.

Buku ini jujur menyebut bahwa ancaman itu bukan semata soal sampah atau kenakalan remaja. Ia adalah tanda retaknya hubungan manusia dengan alam dan warisan budayanya.

Keyakinan yang diwariskan turun-temurun tampak rapuh di hadapan gaya hidup modern yang sering abai pada makna. Namun Yuga tidak berhenti pada ratapan.

Ia melihat retakan sebagai panggilan sadar. Sebuah momentum untuk mempertemukan kembali generasi tua dan muda dalam ruang dialog.

Di sinilah buku ini berubah dari dokumentasi menjadi manifesto kebudayaan.

Buku ini merinci sejumlah ritual yang menjadi fondasi kehidupan spiritual Telaga Waru.

Pertama, nyembulak: ritual memohon izin sebelum memasuki kawasan sakral. Tanpa nyembulak, kerja bakti hanyalah aktivitas fisik. Dengan nyembulak, kerja berubah menjadi laku spiritual.

Kedua, ngorasan: ritual pengurasan kolam mata air. Ini bukan sekadar bersih-bersih. Doa dibacakan, musik dimainkan, syair tua dilantunkan. Air didoakan, sampah dipahami sebagai simbol ketidakseimbangan yang harus dipulihkan.

Ketiga, besuq meniq: prosesi mencuci beras sebelum hajatan besar. Air dan pangan dipersatukan dalam kesucian bersama.

Keempat, ritual potong sapi sebagai persembahan simbolik, bukan sekadar kegiatan adat, melainkan wujud hubungan spiritual dengan Tuhan dan leluhur.

Kelima, dzikiran: tradisi doa yang menjadi bentuk sinkretisme, memperlihatkan bagaimana Islam dan tradisi lokal bertaut dalam harmoni.

Keenam, rangkaian tradisi mandi: mandi pengantin, mandi khitanan, turun mandi untuk anak pertama, dan mandi penyembuhan.

Dari keempat itu, istilah molang maliq merujuk pada turun mandi anak pertama, ritual syukur atas kelahiran dan penyucian orang tua yang memikul tanggung jawab baru.

Molang Maliq sebagai Metafora Kelahiran Gerakan

Pada halaman-halaman krusial buku ini, molang maliq menemukan makna barunya. Ia bukan hanya ritual bayi. Ia menjadi metafora kelahiran sebuah gerakan.

Ketika nama “Molang Maliq” dipilih sebagai penanda perhelatan, ia memuat dua lapisan makna. Pertama, kelahiran perdana: anak pertama dari sinergi gagasan antara penulis, Perkumpulan Seni Menduli Selayar, Pemerintah Desa Telaga Waru, dan masyarakat.

Kedua, makna “mulang” (bahasa Sunda artinya kembali, sebagai refleksi ingatan Penulis ketika tertuju pada diksi “Molang”) dan “maliq” (suci). Sebuah ajakan untuk mengembalikan Mualan Benyer pada kesuciannya secara ekologis, spiritual, dan kultural.

Perhelatan “Workshop Pelestarian Budaya Tradisi, Lingkungan Alam, Industri Kreatif, dan Wisata Desa Telaga Waru” digelar selama 10 hari, 22 April–1 Mei 2024. Ia menjadi ruang konsolidasi gagasan dan kesadaran bersama.

Rangkaian ritual dimulai 24 Mei 2024 dengan nyembulak dan pembersihan kawasan mata air. Besuq meniq, pemotongan sapi, begibung (makan bersama), hingga ritual mandi menjadi rangkaian laku kolektif yang berpuncak pada 1 Juni 2024.

Momentum penting berikutnya terjadi 20 Juli 2024: sangkep di balai desa. Dalam tradisi Sasak, sangkep adalah ruang musyawarah penuh makna. Di sinilah dibicarakan keberlanjutan perhelatan dan upaya menjaga kelestarian kawasan mata air.

Gerakan ini tidak berhenti sebagai euforia sesaat. Pada 21–22 Juni 2025, perhelatan digelar kembali untuk kedua kalinya. Namun kali ini, dengan satu pesan penting dari penulis: biarkan ia menjadi milik masyarakat sepenuhnya.

Pesan itu menandai transformasi peran Yuga dari inisiator menjadi fasilitator, lalu melepaskan agar gerakan hidup mandiri.

Buku sebagai Arsip dan Peta Jalan

Kehadiran sumber bacaan dan indeks istilah memperlihatkan keseriusan buku ini sebagai bahan kajian kebudayaan. Ia tidak hanya menggugah emosi, tetapi juga menyediakan pijakan akademik.

Secara jurnalistik, buku ini memiliki kekuatan pada detail peristiwa dan refleksi personal yang jujur. Ia menyusun kronologi dengan rapi, memperlihatkan dinamika sosial, dan tidak menutup mata pada konflik maupun tantangan.

Namun yang paling penting, buku ini mengingatkan bahwa krisis ekologis sering berakar pada krisis makna. Ketika hubungan manusia dengan air direduksi menjadi sekadar utilitas, maka yang hilang bukan hanya kejernihan sumber, tetapi juga kejernihan kesadaran.

Molang Maliq Mualan Benyer adalah cerita tentang kembali. Kembali pada akar, kembali pada air, kembali pada kebersamaan. Tetapi kembali bukan berarti mundur. Ia adalah strategi untuk melangkah lebih kokoh ke depan.

Di tengah wacana pembangunan desa berbasis wisata dan ekonomi kreatif, buku ini menawarkan model yang tidak tercerabut dari tradisi.

Ia menunjukkan bahwa ritual dapat berjalan beriringan dengan inovasi, bahwa seni tradisi bisa menjadi penggerak ekonomi, dan bahwa pelestarian lingkungan bukan agenda terpisah dari kebudayaan.

Yuga Anggana berhasil menggali ingatan kolektif yang berserak, menatanya, lalu menghidupkannya kembali dalam bentuk peristiwa budaya.

Gerakan ini lahir dari denyut masyarakat sendiri, bukan proyek instan, melainkan adaptasi memori kolektif yang menjelma menjadi energi baru.

Pada akhirnya, buku ini bukan hanya tentang Mualan Benyer. Ia adalah cermin bagi banyak desa di Nusantara yang memiliki mata air, ritual, dan ingatan, namun perlahan tergerus zaman.

Pertanyaannya kini sederhana: apakah kita masih mau mendengar suara air?(aks)

Penulis : aks

Editor : ceraken editor