Catatan Agus K Saputra

CERAKEN-ID- Di tengah riuh dunia seni rupa yang kerap terjebak pada pencarian gaya instan dan hasil akhir, Artha Kusuma justru memilih jalan “sepi”: merawat proses. Bagi pelukis yang akrab disapa bli Artha ini, melahirkan sebuah karya lukis bukan sekadar perkara visual, melainkan laku hidup yang melibatkan tubuh, irama, dan penghayatan batin.

Ia menyebutnya sebagai tiga fondasi utama yang tak terpisahkan: wiraga, wirama, dan wirasa.

Tiga istilah yang berakar dari khazanah tradisi itu, oleh Artha Kusuma, tidak sekadar dipahami sebagai konsep, tetapi dijalani sebagai napas dalam setiap proses kreatifnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari situlah lahir karya-karya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi terasa hidup. Seolah bernafas dan berbicara kepada siapa pun yang bersedia berhenti sejenak di hadapannya.

Wiraga: Tubuh sebagai Bahasa Pertama

Dalam pandangan Artha Kusuma, wiraga adalah kesadaran penuh atas tubuh pelukis. Tubuh bukan alat pasif, melainkan medium utama yang menerjemahkan gagasan dan rasa ke atas kanvas.

Sapuan kuas, tekanan tangan, posisi tubuh saat berdiri atau membungkuk, hingga jarak pandang dengan kanvas—semuanya menentukan karakter lukisan.

“Tubuh itu berbicara lebih jujur daripada pikiran,” ujar bli Artha.

Karena itu, penguasaan wiraga menjadi tahap awal yang sangat fundamental. Seorang pelukis harus mengenali geraknya sendiri, sebagaimana seorang penari mengenali setiap otot dan sendi tubuhnya.

Di titik ini, melukis tak ubahnya sebuah tarian. Kuas bergerak, berhenti, lalu melesat kembali.

Ada gestur cepat, ada pula sentuhan perlahan yang penuh pertimbangan. Kanvas menjadi ruang tempat tubuh bernegosiasi dengan ruang kosong, warna, dan waktu.

Wirama: Ritme yang Menghidupkan Gerak

Jika wiraga adalah tubuh, maka wirama adalah denyutnya. Artha Kusuma memaknai wirama sebagai ritme dan tempo dalam proses melukis.

Kapan harus cepat, kapan harus lambat; kapan tekanan kuas diperkeras, kapan dilembutkan.

Wirama menghadirkan musikalitas dalam lukisan. Gerak tangan pelukis mengikuti alur yang kadang mengalir tenang, kadang menghentak.

Dalam ritme itulah emosi menemukan jalannya sendiri. Lukisan yang kehilangan wirama, bagi Artha, ibarat musik tanpa ketukan: datar dan kehilangan daya hidup.

Ia menekankan bahwa wirama tidak bisa dipaksakan. Ritme harus lahir dari kesadaran tubuh dan keterhubungan batin dengan tema yang digarap.

Karena itu, setiap karya memiliki tempo yang berbeda, sebagaimana setiap peristiwa hidup memiliki iramanya sendiri.

Wirasa: Penghayatan yang Memberi Makna

Puncak dari seluruh proses kreatif Artha Kusuma terletak pada wirasa. Inilah wilayah penghayatan terdalam, tempat emosi, pesan, dan nilai-nilai batin menemukan bentuk visualnya.

Warna, komposisi, dan bentuk bukan sekadar elemen estetis, melainkan bahasa rasa.

Bagi Artha, lukisan yang baik bukan hanya yang “enak dilihat”, tetapi yang mampu menyentuh kesadaran penontonnya. Wirasa membuat karya berbicara melampaui kata-kata.

Di sanalah lukisan menjadi pengalaman, bukan sekadar objek.

Ketiga unsur—wiraga, wirama, dan wirasa—harus berjalan selaras. Tanpa salah satunya, lukisan akan pincang.

Namun ketika ketiganya berpadu, seorang pelukis akan mampu “menari” di atas kanvas, melahirkan karya yang hidup dan bermakna.

Filosofi berkarya Artha Kusuma juga tercermin dari caranya memandang proses. “Nikmatilah setiap prosesnya, jangan terjebak pada hasil,” katanya.

Ia mengibaratkan proses melukis seperti proses “membuat anak”. Ada kesungguhan, kesabaran, dan ketulusan yang harus dijalani tanpa kepastian hasil seperti apa kelak yang akan lahir.

Hasil, bagi Artha, adalah urusan kemudian. Ia percaya, di balik setiap proses yang dijalani dengan jujur, selalu ada campur tangan Sang Maha Kuasa.

Keyakinan inilah yang membuatnya tetap tenang, bahkan ketika karyanya bergerak ke arah yang tak sepenuhnya ia rencanakan.

Ketulusan dan keteguhan itu pula yang membentuk karakter visual karyanya. Artha tidak mencampuradukkan nuansa kalem/teduh dengan nada terang dalam satu karya.

Baginya, kedua karakter itu adalah dua dunia rasa yang berbeda, yang harus dihadirkan secara jujur dan utuh.

Hal menarik lain dari pemikiran Artha Kusuma adalah pandangannya tentang hubungan antara seni lukis dan sastra. Menurutnya, pelukis dan penulis sejatinya saling melengkapi.

Pelukis tanpa pemahaman sastra, katanya, ibarat perahu berlayar tanpa nakhoda.

“Apabila lukisan adalah wujud lahiriah, maka sastra adalah kekuatan batiniah,” ungkapnya.

Taksu atau kharisma sebuah karya, menurut Artha, akan terbaca ketika senimannya memiliki pemahaman atau setidaknya penghayatan terhadap dunia sastra.

Sastra mengajarkan kepekaan, kedalaman makna, dan cara memaknai proses. Dengan bekal itu, seorang pelukis mampu melukis bukan hanya apa yang tampak oleh mata, tetapi juga apa yang bergetar di dalam jiwa.

Dalam proses kreatifnya, Artha Kusuma juga berbicara tentang imaji dan ketidaksadaran. Kini, ia merasa mampu mengelola wilayah bawah sadar sebagai sebuah anugerah.

Imaji tidak lagi datang sebagai sesuatu yang liar, melainkan sebagai alur yang bisa diikuti dengan kesadaran penuh.

“Ibaratnya, ikuti saja ke mana bangau itu terbang melintasi langit,” ujarnya sambil tersenyum. Imaji, baginya, tak akan pernah mati selama seniman mau membuka diri dan percaya pada proses.

Dua Karya, Dua Dunia Rasa

Dalam Pameran Mandalika Art Community bertajuk “Resonansi” di Galeri Taman Budaya NTB yang berlangsung hingga 30 Desember 2025, Artha Kusuma menghadirkan dua lukisan yang merepresentasikan dua nuansa rasa yang berbeda.

Karya pertama berjudul “Gandrung Lombok” (80 x 100 cm, Oil on Canvas) hadir dengan nuansa terang. Lukisan ini menampilkan penari Gandrung Lombok yang khas, baik dari busana maupun gerak tari yang sarat identitas Sasak.

Warna-warna cerah dan komposisi dinamis menghadirkan semangat, perayaan, dan denyut budaya yang hidup.

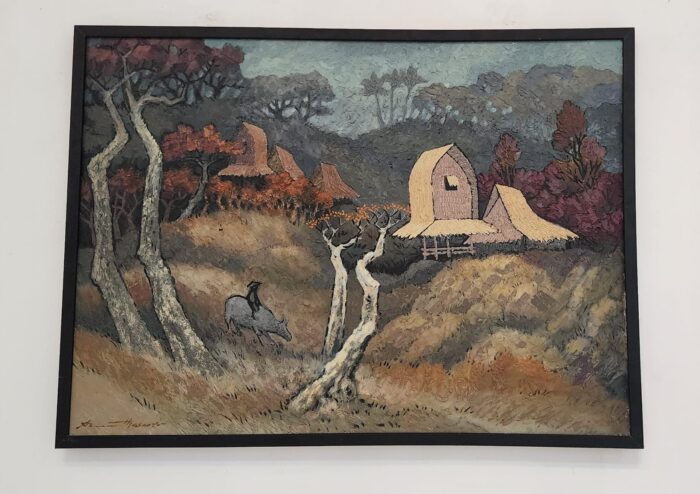

Sementara karya kedua, “Lumbung Lombok” (70 x 100 cm, Oil on Canvas), tampil dengan nuansa kalem dan teduh. Terinspirasi dari tradisi Desa Sade, Lombok Tengah, lukisan ini merekam ingatan kolektif tentang lumbung sebagai simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Gumi Sasak.

Di sini, Artha menghadirkan keheningan yang penuh makna—sebuah penghormatan pada tradisi dan waktu.

Pada akhirnya, melalui karya dan pemikirannya, Artha Kusuma menegaskan bahwa seni lukis bukan semata soal teknik atau gaya, melainkan perjalanan batin yang jujur.

Dengan merawat wiraga, wirama, dan wirasa, ia mengajak kita melihat lukisan sebagai peristiwa hidup. Tempat tubuh, irama, dan rasa saling berkelindan.

Di atas kanvasnya, Artha Kusuma tidak hanya melukis objek, tetapi menari bersama imaji, merawat proses, dan membiarkan karya menemukan jalannya sendiri.

Sebuah laku seni yang pelan, namun berakar kuat, dan terus beresonansi dalam kesadaran penikmatnya.

#Akuair-Ampenan, 21-12-2025

Penulis : aks

Editor : Ceraken Editor

Sumber Berita : Liputan