CERAKEN.ID — Di sebuah ruang pamer yang hangat dan intim, Mandalika Art Community (MAC) kembali menegaskan denyut kreativitasnya. Komunitas perupa yang berbasis di Lombok itu menggelar Art Painting Exhibition bertajuk “Narratives” di ruang pamer Rplay, 17 Februari hingga 31 Maret 2025.

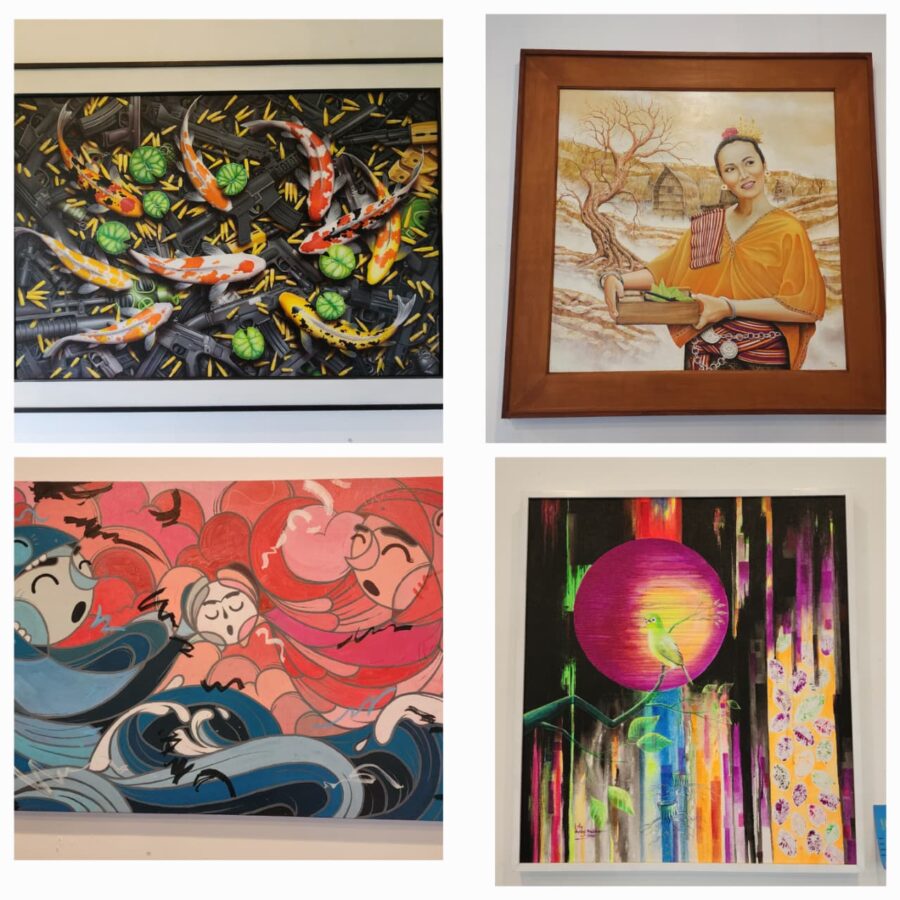

Pameran ini dikuratori oleh Sasih Gunalan dan menghadirkan 13 partisipan dengan puluhan karya yang membentang dari tema identitas lokal hingga pergulatan batin manusia dalam pusaran globalisasi.

Pameran ini bukan sekadar agenda rutin. Ketua MAC, Lalu Syaukani, menyebutnya sebagai bagian dari program kerja yang telah disusun untuk tahun 2026. Di balik penyelenggaraannya, terdapat visi yang lebih luas: menjaga atmosfer berkarya sekaligus mempersiapkan agenda besar Pameran Seni Rupa Art Mandalika di akhir tahun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita bekerja sama dan berkolaborasi bersama Rplay Lombok sekaligus mengenalkan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat hingga ke negara Korea, sebagai diplomasi budaya,” tutur Syaukani.

Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa “Narratives” bukan hanya ruang apresiasi, tetapi juga bagian dari strategi diplomasi kebudayaan. Dalam konteks Mandalika yang berkembang sebagai destinasi pariwisata global, seni rupa menjadi medium penting untuk menjaga keseimbangan antara modernitas dan akar tradisi.

Fragmen-Fragmen Cerita

Kurator Sasih Gunalan menggarisbawahi bahwa setiap karya seni lahir dari sebuah cerita, baik yang terucap maupun yang tersimpan dalam lapisan warna dan gestur visual. Dalam kerangka itu, “Narratives” dimaknai bukan sebagai cerita linear yang tunggal, melainkan fragmen-fragmen makna yang terbuka untuk ditafsirkan.

“MAC adalah sebuah komunitas yang tumbuh dari kesadaran kolektif akan pentingnya seni sebagai medium pencatatan pengalaman, ingatan, dan perubahan zaman,” tulis Sasih dalam catatan kuratorialnya.

Di ruang pamer, pernyataan itu terasa nyata. Karya-karya Lalu Syaukani seperti Rainbow in Southern Land, Sangkep, Lombok Crying, Dedare, Ddedare #2, hingga Last Dancer menghadirkan spektrum emosi yang kuat antara optimisme, kegelisahan, dan nostalgia atas lanskap sosial Lombok yang terus berubah.

Agus Setiadi menampilkan Give Peace A Chance, Gadis Desa Berkabut, Old Ballon Vendor, Little Boy Wild Imagination, dan Mountain Goddess. Ada nuansa humanisme yang kental dalam karyanya: potret manusia kecil, imajinasi kanak-kanak, hingga lanskap spiritual yang mengendap dalam figur perempuan dan alam.

I Nyoman Sandiya hadir dengan energi yang berbeda. Tersobek-sobek, Suluh Bayang Kehidupan, Gerak Sawah (13 karya), Berlindung, dan Teronggok mengesankan dinamika gerak dan tekstur yang ekspresif. Sawah dan lanskap agraris bukan sekadar latar, melainkan metafora tentang ketahanan, kerja, dan relasi manusia dengan tanah.

Bambang Prasetya menghadirkan dua seri: Underwater Life #1 dan Underwater #2, serta Girl #1 hingga Girl #6. Di sini, tubuh dan ruang menjadi medan eksplorasi antara dunia bawah laut yang misterius dan figur perempuan yang tampil dalam repetisi sekaligus diferensiasi.

Lalu Arief Budiman lewat Last Song dan Nyanyian Rindu mengolah lirisitas, sementara Muhammad Zaen membawa aroma tradisi dalam Besok Menik Maulid Adat Bayan, Jaran Kayu, dan Bercengkrama. Ada napas ritual dan budaya lokal yang terasa kuat.

Dery Firmansyah dengan Embrio menghadirkan metafora awal kehidupan, A. Saifi Fachrurozzy melalui Exploited #1 menyentil isu eksploitasi, Fauzi Harizona lewat A Precious Second of Sleep dan Fractured Justice mengajak merenung tentang keadilan dan rapuhnya waktu, Ayu Pradnyadani melalui The Son of Lombok dan Sore Menjerit berbicara tentang identitas dan jeritan senja, sementara S. La Radek menghadirkan Harmony Traditional Song serta Mbaju Fare (Wawo Culture) yang memancarkan harmoni tradisi.

Perbedaan latar, pendekatan, dan sensibilitas itu membentuk mozaik narasi kolektif. Karya-karya tersebut tidak selalu saling menyetujui; sebagian bahkan berkontradiksi.

Namun justru di situlah letak vitalitasnya, dialog yang hidup antara seniman, konteks sosial, dan penikmat karya.

Seni sebagai Ruang Dialog

Dalam pameran ini, narasi menjadi bahasa yang tak selalu verbal. Warna, tekstur, dan komposisi berbicara menggantikan kata-kata yang sering kali tak cukup menjelaskan pengalaman batin manusia.

Seni rupa, sebagaimana ditegaskan Sasih, bukan sekadar objek visual, melainkan ruang dialog.

Dialog itu terjadi bukan hanya antara seniman dan karya, tetapi juga antara karya dan publik.

Sarah, seorang pengunjung dari Mataram, mengaku terhenyak sekaligus kagum. Namun sebagai pengalaman pertamanya mengunjungi pameran seni rupa, ia merasa kesulitan mencerna makna lebih dalam karena tidak adanya informasi tambahan pada setiap lukisan.

“Yang ada hanya judul lukisan, ukuran, dan media,” ujarnya.

Catatan Sarah menjadi penting. Dalam praktik kuratorial kontemporer, teks pengantar atau wall text sering menjadi jembatan antara karya dan audiens.

Tanpa itu, penikmat pemula mungkin merasa terasing. Namun di sisi lain, minimnya penjelasan juga membuka ruang kebebasan interpretasi.

Di titik ini, muncul dua pertanyaan mendasar: Apa yang ingin disampaikan seniman? Atau, bagaimana perasaan saya saat melihat karya itu?

Kedua pertanyaan tersebut tidak harus saling menegasikan. Seni modern dan kontemporer justru kerap menggeser fokus dari otoritas makna tunggal menuju pengalaman personal. Penonton tidak lagi sekadar “menerima pesan”, melainkan ikut serta membangun makna.

Mandalika dalam Transisi

“Narratives” juga dapat dibaca sebagai refleksi atas dinamika Mandalika dan Lombok yang berada dalam arus globalisasi. Pembangunan kawasan, masuknya investasi, serta eksposur internasional membawa perubahan cepat. Di tengah itu, identitas lokal menghadapi tantangan sekaligus peluang.

Karya-karya yang mengangkat adat Bayan, budaya Wawo, figur dedare, hingga lanskap sawah menjadi penanda bahwa akar tradisi tetap menjadi sumber inspirasi. Namun pada saat yang sama, tema eksploitasi, keadilan yang retak, dan jeritan senja menunjukkan kegelisahan terhadap perubahan yang tak selalu ramah.

Dalam konteks ini, pameran menjadi semacam arsip visual. Ia mencatat jejak zaman, menyimpan kegembiraan dan kecemasan kolektif. Jika Mandalika adalah etalase pariwisata, maka “Narratives” adalah catatan batinnya.

Di ujung pameran, pengunjung mungkin tidak membawa pulang jawaban pasti. Namun mereka membawa pengalaman: warna yang membekas, komposisi yang mengganggu, atau figur yang terus teringat.

Bagi MAC, keberagaman cerita adalah kekuatan. Komunitas ini tumbuh dari kesadaran bahwa seni mampu merekam perubahan zaman sekaligus menjadi ruang refleksi bersama. Pameran ini menjadi penanda bahwa di balik setiap kanvas, selalu ada kisah yang menunggu untuk didengarkan.

“Narratives” pada akhirnya bukan hanya tentang karya-karya yang dipajang, melainkan tentang keberanian untuk bercerita. Tentang perupa yang memilih warna sebagai bahasa. Tentang publik yang belajar membaca tanpa huruf.

Dan mungkin, seperti yang disiratkan oleh pertanyaan Sarah, seni memang tidak selalu memberi jawaban. Ia justru mengajak kita untuk bertanya tentang dunia, tentang identitas, dan tentang diri kita sendiri di tengah lanskap budaya yang terus bergerak dan berubah.(aks)

Penulis : aks

Editor : ceraken editor

Sumber Berita : liputan