Catatan Agus K. Saputra

CERAKEN.ID– Denpasar tak pernah sekadar menjadi kota persinggahan bagi seniman. Ia adalah simpul, laboratorium, sekaligus cermin tempat seniman-seniman dari berbagai daerah Indonesia bercermin. Melihat sejauh mana praktik kesenian mereka bertumbuh, dan sejauh apa jarak yang masih harus ditempuh. Dalam konteks itulah Saparul Anwar, yang akrab disapa Phalonk, melangkahkan kaki ke Bali pada Desember 2025.

“Saya ke Denpasar dalam rangka residensi yang diselenggarakan oleh Kemenkebud dalam program MTN Lab Residensi Denpasar yang menjaring seniman-seniman muda khususnya yang berkecimpung di daerah, melalui opencall yang bekerjasama dengan Gurat Institute Bali,” tutur Phalonk.

Residensi ini bukan sekadar agenda mobilitas seni. Ia adalah bagian dari upaya negara melalui Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya untuk merajut kembali peta kesenian Indonesia yang kerap timpang: antara pusat dan daerah, antara akses dan keterbatasan, antara wacana global dan praktik lokal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

MTN Lab Residensi Denpasar berlangsung dari 7 hingga 22 Desember 2025, dengan pameran hasil residensi dibuka pada 24 Desember 2025 dan berlangsung hingga 2 Januari 2026 di Rumah Tanjung Bungkak (RTB), Denpasar.

Selama hampir dua pekan, para peserta tidak hanya berkutat di studio, tetapi juga dijejali materi yang kerap luput dari praktik seni di daerah.

“Materi yang dipelajari mengenai dekolonialisasi, reinvented tradition, sirkuit seni internasional, art handling, dan lain-lain,” jelas Phalonk.

Materi-materi tersebut terasa seperti paket lengkap: dari wacana kritis hingga keterampilan teknis. Dekolonialisasi mengajak seniman mempertanyakan ulang posisi dirinya dalam struktur pengetahuan seni yang kerap bias Barat.

Reinvented tradition membuka kemungkinan membaca ulang tradisi tanpa sikap nostalgik. Sirkuit seni internasional memperkenalkan ekosistem global yang sering terdengar jauh bagi seniman daerah. Sementara art handling yang terdengar paling teknis justru menjadi temuan penting.

“Tentu saja materi yang diberikan sangat bermanfaat dan dibutuhkan dalam perkembangan seni rupa terutama yang di daerah,” katanya tanpa ragu.

Ketika ditanya dari keempat materi tersebut mana yang paling dibutuhkan saat ini, jawabannya mengejutkan sekaligus jujur.

“Bagi saya pribadi art handling yang paling saya butuhkan karena untuk melayout ruang pamer serta display sangatlah penting.”

Art Handling dan Realitas Ruang Pamer Daerah

Pernyataan ini membuka satu persoalan klasik dalam seni rupa daerah: keterbatasan ruang pamer yang layak dan minimnya pengetahuan teknis pengelolaan pameran. Phalonk berbagi pengalamannya dengan nada reflektif.

“Pengalaman yang saya alami ketika di Lombok sangat berbeda dengan cara meng-handle sebuah pameran yang di luar Lombok, terutama di sentra-sentra kesenian seperti Jogja, Bandung, Jakarta, dan Bali. Dengan materi art handling yang didapatkan sangat memungkinkan untuk kita aplikasikan di daerah.”

Art handling bukan sekadar soal menggantung lukisan atau mengatur cahaya. Ia menyangkut cara karya berbicara pada publik, bagaimana ruang bekerja sebagai medium narasi, dan bagaimana profesionalisme seni dibangun dari hal-hal yang tampak sepele.

Dalam konteks daerah, pengetahuan ini menjadi semacam senjata baru, yang membantu seniman berdamai dengan keterbatasan sekaligus mengolahnya menjadi kekuatan.

“Wah mantap kalau begini, jadi jika ada ‘kekurangan’ sudah bisa di-handling by art with Mr. Phalonk,” seloroh saya.

Phalonk tertawa. “Hahaha… masih dalam proses belajar.”

Tawa itu menyimpan kesadaran penting: residensi bukan titik akhir, melainkan awal dari proses panjang pembelajaran.

Puncak residensi diwujudkan dalam pameran bertajuk “Pulang ke Palung”, bagian dari MTN Lab: Residensi Denpasar bersama Gurat Institute. Judul ini terdengar puitik sekaligus simbolik.

“Palung” dapat dibaca sebagai kedalaman. Ruang asal, ruang ingatan, atau bahkan ruang bawah sadar tempat tradisi dan pengalaman personal berkelindan.

Tema besar pameran ini adalah Reinvented Tradition. Tradisi, dalam kerangka ini, tidak dipahami sebagai sesuatu yang beku dan harus dilestarikan melalui pengulangan. Sebaliknya, tradisi diposisikan sebagai sistem pengetahuan yang cair, yaitu dapat ditafsir ulang, digugat, bahkan diciptakan kembali.

Dalam praktik seni kontemporer, pendekatan ini terasa relevan. Tradisi bukan museum, melainkan medan dialog.

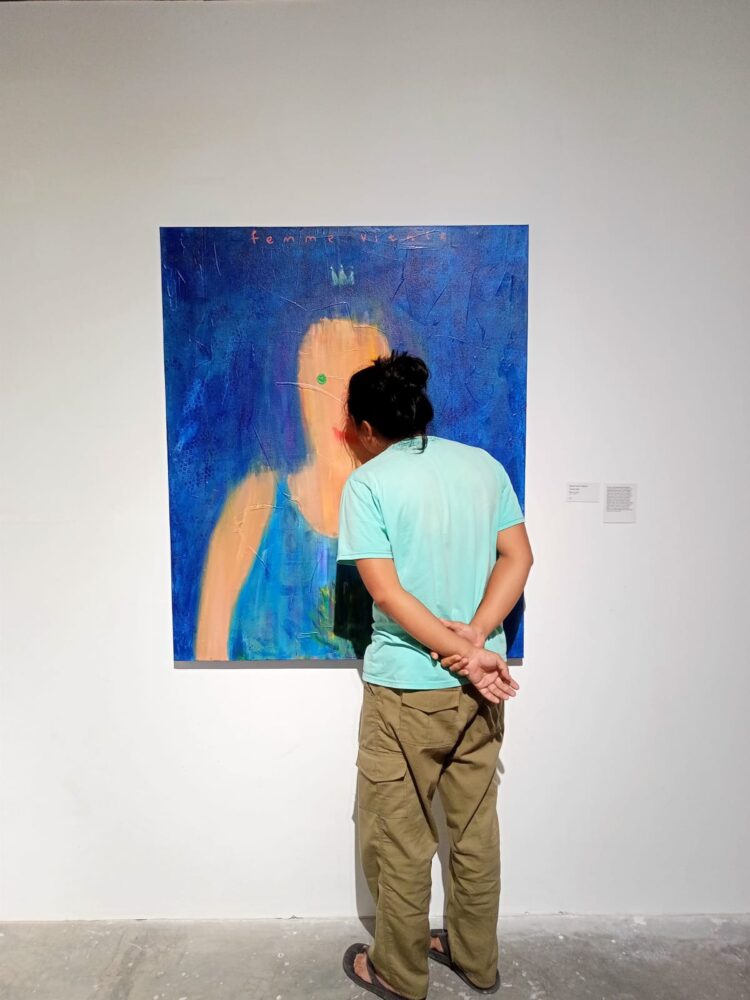

Femme Vitale: Perempuan, Tradisi, dan Energi Kehidupan

Dalam pameran tersebut, Phalonk menyertakan satu karya lukisan berjudul “Femme Vitale”.

- Ukuran: 120 x 100 cm

- Media: Paint on Canvas

- Aliran: Naif Ekspresionis

- Tahun: 2025

“Femme Vitale merefleksikan perempuan sebagai kekuatan vital yang membentuk dan menghidupi tatanan sosial,” tulis Phalonk dalam deskripsi karyanya. Perempuan dalam lukisan ini tidak diposisikan sebagai figur domestik yang pasif, melainkan sebagai fondasi nilai kemanusiaan yang bergerak ke ranah sosial, politik, dan budaya.

Simbol-simbol yang hadir, yaitu bunga dan mahkota, bukan ornamen semata. Bunga menjadi simbol kehidupan, pertumbuhan, cinta, dan daya rawat. Mahkota menandai martabat, otoritas, dan pengakuan atas kuasa perempuan.

Dalam kerangka reinvented tradition, karya ini membaca ulang peran perempuan dalam tradisi sebagai subjek aktif yang merawat sekaligus memperbarui kehidupan bersama.

Melalui gestur, warna, dan tekstur yang dinamis, perempuan tampil sebagai pusat energi: lembut namun tegas, personal namun politis.

“Wah ternyata Phalonk memang pencinta perempuan sejati,” goda saya.

“Alhamdulillah mas… masih mencintai perempuan,” jawabnya sambil tertawa.

Ketika ditanya apakah lukisan ini terinspirasi Hari Ibu atau kerinduan pada istri yang sedang LDR, jawabannya jujur sekaligus manusiawi.

“Dua-duanya mas, hahaha. Karena istri lagi mudik jadi LDR-nya lumayan lama.”

Di titik ini, seni kembali pada asalnya: pengalaman personal yang jujur, diolah menjadi bahasa visual yang dapat dibaca publik.

Phalonk menyebut aliran yang ia geluti sebagai naif ekspresionis. Sebuah gaya yang menekankan ekspresi emosional yang spontan dan tulus, sering kali mengabaikan teknik formal akademik demi dampak yang lebih personal.

Ciri-ciri utama gaya ini tampak jelas dalam karya Phalonk: spontanitas, emosi yang mengungguli realitas visual, penyederhanaan bentuk, perspektif yang tidak konvensional, serta narasi simbolik yang bersifat personal.

Gaya ini sering disalahpahami sebagai “tidak terampil”, padahal justru merupakan pilihan sadar untuk mencapai kejujuran emosional yang lebih dalam.

“Bagaimana ya, pokoknya karena saya suka aja dengan aliran naif ekspresionis ini, terlalu panjang kalau saya jelaskan,” kata Phalonk, tertawa ringan.

Tawa itu, sekali lagi, menandai sikap yang sehat: seni tidak selalu harus dibungkus dengan teori yang berat. Kadang ia cukup lahir dari rasa suka yang jujur, lalu dipertemukan dengan ruang belajar yang tepat.

Menutup Lingkaran, Membuka Jalan

MTN Lab Residensi Denpasar, bagi Phalonk, adalah pengalaman pulang sekaligus berangkat. Pulang ke kedalaman praktiknya sendiri, ke “palung” pengalaman personal dan tradisi yang ia hidupi, dan berangkat menuju pemahaman baru tentang ekosistem seni yang lebih luas.

Program ini menunjukkan bahwa pengembangan talenta seni budaya tidak cukup hanya dengan memberi panggung. Ia membutuhkan proses: residensi, dialog, pembelajaran teknis, dan ruang refleksi.

Bagi seniman daerah, pengalaman seperti ini bukan sekadar prestasi individual, tetapi modal kolektif yang dapat dibawa pulang dan dibagikan.

Di sanalah arti pentingnya: seni bukan hanya tentang karya yang dipamerkan, tetapi tentang pengetahuan yang dibawa pulang, tentang tradisi yang diciptakan ulang, dan tentang keberanian untuk terus belajar.

Sambil tertawa, sambil mencinta, dan sambil tetap setia pada denyut hidup yang paling jujur.

#Akuair-Ampenan, 29-12-2025

Penulis : aks

Editor : ceraken editor

Sumber Berita : liputan